전극과 전해질 딱 붙여 실리콘 배터리 수명 한계 넘는다

2025.05.09

POSTECH·서강대, 기존 리튬이온전지보다 2배 강력한 새로운 전지 기술 선보여

[선진상사는 # ESS 배터리 매입 # 리튬이온 배터리 매입및수거 # 전기차 배터리 매입 # UPS 배터리 철거 # 2차 폐축전지 폐기 # 골프카 배터리 폐기 # 전기자전거 배터리 수거 # 인산철 배터리 폐기합니다.

관련하여 상담을 원하시는 분은 010 3018 0141입니다.]

전극과 전해질 딱 붙여 실리콘 배터리 수명 한계 넘는다

2025.05.09

POSTECH·서강대, 기존 리튬이온전지보다 2배 강력한 새로운 전지 기술 선보여

전기차, 드론, 에너지저장장치처럼 많은 전기를 오래 사용해야 하는 기술이 늘면서 더 강력하고 오래가는 배터리에 대한 수요가 급증하고 있다. 현재 널리 사용되고 있는 리튬이온배터리는 기술적 한계에 다다른 가운데 국내 연구진이 ‘전극’과 ‘전해질’을 단단히 결합하는 기술로 획기적인 돌파구를 마련했다.

우리가 일상에서 사용하는 스마트폰, 노트북 배터리는 대부분 ‘흑연’이라는 물질을 사용한다. 하지만 흑연은 저장할 수 있는 에너지양에 한계가 있다. 이에 비해 ‘실리콘’은 흑연보다 훨씬 더 많은 에너지를 담을 수 있어 차세대 음극 소재로 주목받아 왔다. 그러나 실리콘에는 큰 약점이 있다. 배터리를 충전하고 방전할 때마다 부피가 3배 가까이 늘었다 줄어들기를 반복하는데, 그 과정에서 전극과 전해질 사이에 틈을 만들어 결국 배터리 성능이 급격히 떨어졌다.

이를 해결하기 위해 액체 전해질 대신 고체나 준고체 전해질(QSSE*1 )을 사용하는 방법이 많이 연구되고 있지만 이들 역시 실리콘 전극이 크게 팽창하고 수축하는 과정에서 완전히 밀착하지 못하고 구조가 쉽게 벌어지는 한계가 있었다.

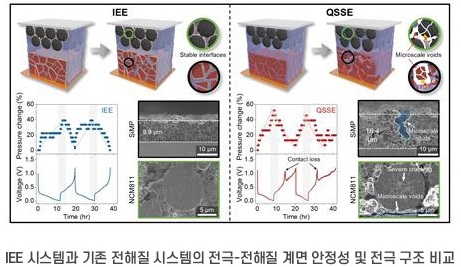

이에 POSTECH·서강대 연구팀은 전극과 전해질이 서로 맞물려 결합하는 구조인 'IEE(In Situ Interlocking Electrode–Electrolyte)‘ 시스템을 개발했다.

일반 배터리에서는 전극과 전해질이 단순히 맞닿아 있는 구조라면, IEE 시스템은 두 구성요소가 공유결합을 통해 화학적으로 서로 엉켜 단단히 결합하고 있다. 벽돌 사이에 시멘트가 단단히 굳어 건물이 흔들려도 무너지지 않는 것처럼, 실리콘이 부피 변화를 겪어도 전극과 전해질이 떨어지지 않고 밀착 상태를 유지한다.

실험 결과, 기존 배터리는 몇 번의 충·방전만으로 성능이 급격히 떨어졌지만, IEE 시스템을 적용한 배터리는 오랜 기간 안정적인 성능을 유지했다. 특히 이 기술로 만든 배터리는 무게 1kg당 403.7 와트시(Wh), 부피 1L당 1,300와트시의 높은 에너지 밀도를 기록했다. 이는 기존 리튬이온배터리 대비 무게 기준으로는 60% 이상, 부피 기준으로는 2배 가까이 향상된 수치다. 같은 크기와 무게의 배터리로 전기차는 더 멀리 달리고, 스마트폰은 더 오래 사용할 수 있게 된 것이다.

박수진 교수는 “이번 연구는 고에너지 밀도와 고안정성을 동시에 갖춘 차세대 전지 기술의 가능성을 제시한 것으로 다양한 분야에서 차세대 배터리 기술의 활용 가능성을 열었다”라며 연구의 의의를 전했다. 서강대 류재건 교수는 “IEE 시스템은 전극과 전해질 간 계면 안정성을 획기적으로 개선해 실리콘 기반 전지의 상용화를 앞당길 수 있는 핵심 기술이 될 것”이라고 덧붙였다.

한편, 이번 연구는 화학과 박수진 교수, 한동엽 박사, 신소재공학과 한임경 박사 연구팀과 서강대 화공생명공학과 류재건 교수가 함께 진행했으며, 국제 학술지인 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’에 최근 게재됐다. 또한, 한국재료연구원, 한국산업기술진흥원 지원을 받아 수행됐다.

1. 준고체 전해질(QSSE, Quasi-Solid-State Electrolyte): 완전한 고체도 아니고, 완전히 액체도 아닌 반고체 상태의 전해질을 말한다.

|

|

|

Covalently Interlocked Electrode–Electrolyte Interface for High-Energy-Density Quasi-Solid-State Lithium-Ion Batteries

Dong-Yeob Han, Im Kyung Han, Jin Yong Kwon, Seoha Nam, Saehyun Kim, Youngjin Song, Yeongseok Kim, Youn Soo Kim, Soojin Park,Jaegeon Ryu

First published: 16 April 2025

Abstract

Quasi-solid-state batteries (QSSBs) are attracting considerable interest as a promising approach to enhance battery safety and electrochemical performance. However, QSSBs utilizing high-capacity active materials with substantial volume fluctuations, such as Si microparticle (SiMP) anodes and Ni-rich cathodes (NCM811), suffer from unstable interfaces due to contact loss during cycling. Herein, an in situ interlocking electrode–electrolyte (IEE) system is introduced, leveraging covalent crosslinking between acrylate-functionalized interlocking binders on active materials and crosslinkers within the quasi-solid-state electrolyte (QSSE) to establish a robust, interconnected network that maintains stable electrode–electrolyte contact. This IEE system addresses the limitations of liquid electrolyte and QSSE configurations, evidenced by low voltage hysteresis in (de)lithiation peaks over 200 cycles, stable interfacial resistance throughout cycling, and the absence of void formation. A pressure-detecting cell kit further confirms that the IEE system exhibits lower pressure changes during cycling without any voltage fluctuations from contact loss. Moreover, the SiMP||NCM811 full cell with the IEE system demonstrates superior electrochemical performance, and a bi-layer pouch cell configuration achieves an impressive energy density of 403.7 Wh kg−1/1300 Wh L−1, withstanding mechanical abuse tests such as folding and cutting, providing new insights into high-energy-density QSSBs.

준고체 전지(QSSB)는 배터리 안전성과 전기화학적 성능을 향상시킬 수 있는 유망한 접근법으로 상당한 관심을 받고 있습니다. 그러나 Si 미립자(SiMP) 양극 및 Ni 함량이 높은 양극(NCM811)과 같이 부피 변동이 큰 고용량 활물질을 사용하는 QSSB는 사이클 중 접촉 손실로 인해 불안정한 계면을 보입니다.

본 연구에서는 활물질의 아크릴레이트 작용기화된 맞물림 바인더와 준고체 전해질(QSSE) 내의 가교제 간의 공유 가교를 활용하여 안정적인 전극-전해질 접촉을 유지하는 견고하고 상호 연결된 네트워크를 구축하는 현장 맞물림 전극-전해질(IEE) 시스템을 소개합니다.

이 IEE 시스템은 200 사이클 이상 (탈)리튬화 피크에서 낮은 전압 히스테리시스, 사이클 전체에 걸쳐 안정적인 계면 저항, 그리고 공극 형성 부재로 입증되는 액체 전해질 및 QSSE 구성의 한계점을 해결합니다.

압력 감지 셀 키트는 IEE 시스템이 접촉 손실로 인한 전압 변동 없이 사이클링 중 압력 변화가 더 낮음을 추가로 확인합니다. 또한, IEE 시스템을 탑재한 SiMP||NCM811 완전 셀은 탁월한 전기화학적 성능을 보여주며, 이중층 파우치 셀 구조는 403.7 Wh/kg −1 /1300 Wh/L −1 의 뛰어난 에너지 밀도를 달성하여 접힘 및 절단과 같은 기계적 가혹 시험을 견뎌내 고에너지 밀도 QSSB에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다.

1 서론

전기화로의 전 세계적 전환은 전기 자동차, 무인 항공기, 고성능 전자 장치 및 분산형 에너지 저장 시스템과 같은 시장에서 상당한 성장을 촉진했습니다.

[ 1 ] 결과적으로 기존 리튬 이온 배터리(LIB)의 성능 한계를 뛰어넘는 고급 전기화학 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. LiCoO2 또는 LiFePO4 양극 과 흑연 양극을 결합한 기존 LIB 구성의 에너지 밀도는 이론적 한계에 도달했습니다.

[ 2 ] 고용량 실리콘(Si) 애노드(Li/Li⁺ 대비 약 0.2V의 낮은 작동 전위를 갖는 3579 mAh g⁻¹)와 Ni가 풍부한 층상 캐소드(예: LiNi 0.8 Co 0.1 Mn 0.1 O 2(NCM811) (Li/Li⁺ 대비 4.3V에서 200 mAh g⁻¹))를 통합하는 것은 LIB의 에너지 밀도를 크게 향상시키는 유망한 접근 방식으로 떠올랐습니다.

[ 3 ] 그러나 기존 LIB에서 액체 전해질(LE)에 대한 의존성은 안전 위험을 초래하고 특히 고에너지 밀도 구성에서 장기 안정성을 제한합니다.따라서 고체 전해질(SSE)은 가연성 LE를 대체하여 개선된 안전성과 더 높은 에너지 밀도를 제공하는 차세대 솔루션으로 주목을 받았습니다.

[ 4 ] 이러한 약속에도 불구하고 전극-전해질 계면 안정성이 낮고 동역학이 느리며 작동 압력이 높은 등 중요한 과제가 남아 있습니다.

[ 5 ] NCM811과 같은 Ni가 풍부한 양극의 경우 사이클링 중 부피 변화로 인해 악화되는 계면에서의 기계적 및 화학적 분해로 인해 성능이 크게 제한됩니다.

[ 6 ] 특히 이러한 양극의 입자 내 균열은 활성 물질과 SSE 사이에 계면 간극이 형성되도록 유발하여 계면 저항이 증가하고 리튬 이온 동역학이 저하되며 사이클 성능이 저하되고 초기 쿨롱 효율(ICE)이 낮아집니다.

[ 7 ] 양극 측에서 SSE는 대용량 변화 양극에 대한 향상된 기계적 지지를 제공하여 고체 배터리(SSB)에서 Si 나노입자(SiNP)보다는 Si 마이크로입자(SiMP)의 사용을 촉진합니다.

[ 5 , 8 ] SSE의 강성이 증가함에 따라 SSB용 탄소 없는 SiMP 양극이 보고되었으며, 이는 높은 전류 밀도에서 장주기 성능을 달성했습니다.

[ 9 ] 그러나SiMP||NCM811 완전 셀의 구성은 계면 불안정성과 느린 전극 동역학으로 인해 이론 용량의 약 절반만 나타냅니다. 특히 완전히 충전된 SiMP 양극에서 리튬을 추출하면 접촉 손실이 발생하고 SiMP 양극과 SSE 사이에 큰 공극이 형성되어 계면 저항이 증가하고 후속 사이클이 실패합니다.

[ 5 , 10 ] SSB에서 접촉을 확보하려면 일반적으로 셀 조립 및 작동 중에 수십에서 수백 메가파스칼(MPa)에 달하는 높은 스택 압력이 필요하며 이는 실제 적용에 비현실적입니다.

[ 11 ] 또한 일반적인 SSB의 작동에는 SSE의 본질적으로 낮은 이온 전도도 때문에 고온 조건이 필요합니다.

[ 12 ]LE를 폴리머 매트릭스 내에 캡슐화하는 준고체 전해질(QSSE)은 구조적 유연성과 다양한 모양의 배터리 전극과의 높은 호환성으로 인해 제안되고 광범위하게 연구되었으며, 이를 통해 전극-전해질 접촉 문제를 부분적으로 해결합니다.

[ 13 ] QSSE는 또한 LE와 비슷한 이온 전도도를 나타내어 기존 LE에 비해 향상된 안전성을 제공하는 동시에 실온에서 작동이 가능합니다. 리튬화 중 SiNP의 팽창을 줄이고 탈리튬화 중 전극 회수를 용이하게 하는 전극 내 쿠션 역할을 하는 매우 탄성적인 QSSE가 개발되었습니다.

[ 14 ] 또한 탄성 QSSE가 있는 불소화 탄소가 통합된 SiMP는 SiMP의 부피 팽창과 관련된 응력을 부분적으로 소멸시키는 능력을 보여주었습니다.

[ 15 ] 그러나 분자적으로 설계된 탄성 QSSE조차도 탈리튬화 중에 고용량 활성 물질, 특히 SiMP의 상당한 부피 수축을 완전히 수용할 수 없습니다. 이는 입자 크기를 서브마이크론 규모로 제한하거나 Si 용량을 부분적으로 활용하는 것과 같은 보조적인 방법으로 자주 보완되며 궁극적으로 배터리의 전체 에너지 밀도를 감소시킵니다. 이를 위해 활성 물질과 QSSE의 맞물림은 배터리 사이클 전체에 걸쳐 친밀하고 안정적인 전극-전해질 계면을 유지하는 데 필수적이며, 이를 통해 공극 형성 및 용량 손실을 방지합니다.

본 연구에서는 모노리식 완전 셀용 현장 연동 전극-전해질(IEE) 시스템을 제안하여 준고체 전지(QSSB)에서 SiMP 양극과 Ni-rich 적층형 양극의 안정적인 작동을 가능하게 합니다. IEE는 활물질에 설계된 연동 바인더(IB)의 아크릴레이트기와 QSSE 형성 과정에서 가교제의 아크릴레이트기 사이의 공유 가교를 통해 구현됩니다. 이러한 상호 연결된 네트워크는 사이클 내내 전극과 전해질 사이의 안정적이고 긴밀한 접촉을 유지하여 용량 감소를 방지하고 전하 이동 저항을 감소시킵니다.

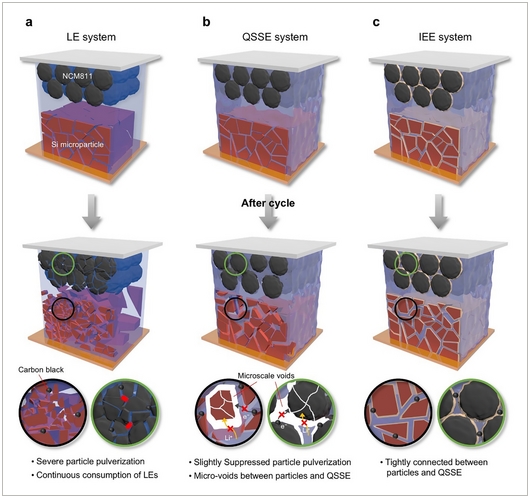

이와 대조적으로, LE 시스템은 급격한 부피 변동과 NCM811과의 지속적인 부반응으로 인해 심각한 SiMP 분쇄 현상을 겪었으며, 이로 인해 5사이클 이내에 상당한 용량 감소가 발생했습니다( 스킴 1a ) . QSSE 시스템은 리튬화 동안 부피 팽창을 완화했지만, 탈리튬화 동안 완전히 회복할 수 없어 전극-전해질 계면에서 활성 물질과 QSSE 사이에 상당한 양의 미세 공극이 형성되었습니다(Scheme 1b ).

결과적으로 계면 저항이 급격히 증가했고, 분리된 활성 물질의 추가 활용이 금지되었습니다. IEE 시스템은 활성 물질과 QSSE를 단단히 맞물리게 함으로써 친밀한 전극-전해질 계면을 유지하고 기계적 저하를 완화하여 낮은 계면 저항으로 우수한 전기화학적 성능을 제공합니다(Scheme 1c ). 구체적으로, IEE 시스템을 갖춘 SiMP 반전지는 Si 용량을 완전히 활용하여(SOC ≈ 100%) 200회 사이클 후 81.3%의 용량 유지율을 보였습니다. 나아가, SiMP||NCM811 단일체 전지는 3회 사이클 이내에 99.5%의 빠른 쿨롱 효율(CE) 안정화로 안정적인 사이클링 동작을 보였습니다.

또한, IEE 시스템을 적용한 이중층 파우치형 모노리식 완전 전지는 403.7 Wh/kg −1 /1300 Wh/L −1 의 높은 에너지 밀도를 달성하여 기존에 보고된 Si 기반 완전 전지를 능가했습니다. IEE 파우치형 전지는 또한 향상된 안전성을 입증하여 접힘 및 절단과 같은 기계적 가혹 조건에서도 안정적으로 작동하여 고에너지 밀도 응용 분야에 대한 타당성을 확인했습니다.

2 결과 및 논의

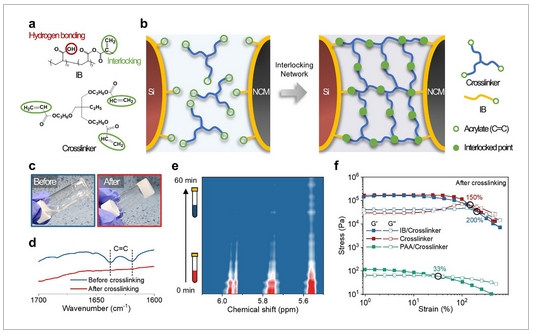

IB는 50°C에서 인산완충식염수(PBS, pH = 7.4)에 폴리아크릴산(PAA)과 메타크릴산 무수물(MA)을 간단히 접목하여 결합 및 맞물림 기능을 모두 수행하도록 설계 및 합성되었습니다(그림 S1a , 보충 정보).

[ 16 ] 메타크릴레이트 그룹(맞물림 부위)이 PAA의 카르복실(-COOH) 그룹에 도입되어 열처리 하에 가교결합이 가능한 맞물림 부위를 제공했습니다.

1 H 핵자기공명(NMR) 분광법은 성공적인 치환을 확인하여 히드록실 그룹의 약 33%가 메타크릴레이트 그룹으로 치환되었음을 밝혔습니다(그림 S1 , 보충 정보). 중요한 점은 나머지 카르복실 그룹이 고용량 활성 물질(Si 및 NCM 입자)과 전류 집전체(Cu 및 Al 호일)와 수소 결합을 가능하게 하여 계면 접착력과 안정성을 개선했다는 것입니다( 그림 1a ) .

이 수소 결합은 IB의 카르복실기와 상호 작용할 수 있는 산소가 풍부한 작용기를 포함하는 Si 및 NCM811에 존재하는 표면 산화층에서 발생합니다.

[ 3 , 17 ] 마찬가지로 Cu 및 Al 전류 집전체는 공기 노출 시 자연 산화층을 개발하여 IB와 추가 수소 결합을 용이하게 합니다.

[ 18 ] 이 이중 작용성 덕분에 IB는 아크릴레이트기를 통해 전극 측에서 " 인터로커 " 역할을 할 수 있었고, 트리메틸올프로판 프로폭실레이트 트리아크릴레이트(TMPTA)는 전해질 측의 가교제 역할을 했습니다. 이로 인해 TMPTA의 현장 중합을 통해 견고한 IEE 시스템이 생성되어 열 경화 중에 IB가 전해질에 단단히 결합되었습니다(그림 1b ).

상호 연결 네트워크를 검증하기 위해 IB(또는 비교용 PAA), TMPTA, 벤조일 퍼옥사이드(개시제) 및 공용매를 사용하여 모델 시스템을 개발했습니다. 성분 중량비는 1:6:0.2:93이고, 용매는 증류수와 유기 용매를 2:8 비율로 포함했습니다.

IB와 TMPTA의 용해도 차이로 인해 공용매가 필요했습니다. IB는 물에만 녹지만 TMPTA는 유기 용매에 녹습니다. 전구체 용액을 60°C에서 1시간 동안 가열하면 가교제의 현장 중합을 통해 준고체 겔(QSG)이 생성됩니다(그림 1c ).

푸리에 변환 적외선(FT-IR) 분광법은 1618 및 1637cm -1 에서 C═C 특성 신축 진동이 사라짐을 보여주어 IB 및 TMPTA에서 아크릴레이트 그룹의 가교 반응을 확인했습니다(그림 1d ).

[ 19 ] 현장 1 H NMR은 중수(D 2 O) 를 사용하여 제조한 유사한 모델 시스템으로 실시간 가교 동역학을 모니터링했습니다 . 초기 1 H NMR 스펙트럼은 5.95, 5.76 및 5.56 ppm에서 뚜렷한 비닐 프로톤 피크를 보였습니다(그림 1e ).

[ 20 ] 시스템을 60 °C에서 가열함에 따라 이러한 피크는 점차 줄어들어 1시간 후 거의 완전히 사라져 가교가 완료되었음을 나타냅니다. FT-IR과 현장 1 H NMR 분석을 결합하면 IB와 TMPTA가 성공적으로 맞물려 60 °C에서 1시간 이내에 강력한 네트워크가 형성됨을 확인할 수 있습니다.

가교 전 QSG의 시차 주사 열량측정 분석은 119.7 °C의 Tg를 나타냈습니다 . 가교 시 , 가교된 네트워크의 형성은 사슬 이동성을 제한하여 Tg 가 증가하고 ( Tg1 = 177.7 °C, Tg2 = 194.6 °C ) 더 높은 온도 영역으로 이동합니다.(그림 S2 , 보조 정보). 또한, 다양한 구성을 가진 QSG의 기계적 특성은 유변학적 시험을 통해 평가되었습니다. 1 rad s -1 의 일정 주파수에서 1%에서 500%까지의 변형률 진폭 스윕은 탄성 계수 측정을 제공했습니다(그림 1f ). 겔은 낮은 변형률에서 손실 탄성 계수( G ″)보다 높은 저장 탄성 계수( G ′)를 나타냈는데, 이는 전형적인 고체와 같은 거동이며, G ′과 G ″는 높은 변형률 값에서 교차하여 겔에서 졸 거동으로의 전환을 나타냅니다.

[ 21 ] 특히 IB/가교제 겔은 200%의 가장 높은 교차 변형률을 보였으며, 이는 우수한 기계적 무결성을 강조합니다. 가교제만 있는 겔(교차 변형률 약 150%)과 비교했을 때, IB/가교제의 향상된 특성은 IB의 긴 폴리머 사슬과 폴리(TMPTA) 네트워크 사이의 효과적인 가교 결합에 기인하며, 이는 기계적 응력을 효율적으로 소산시킵니다.

[ 22 ] 이 맞물린 네트워크는 더 큰 회복력과 변형 허용 범위를 가진 응집력 있는 구조를 생성합니다.

[ 23 ] 이와 대조적으로 PAA와 가교제(그림 1f 의 PAA/가교제 )로 형성된 겔은 훨씬 낮은 교차 변형률(약 33%)과 약 200배 낮은 응력 값을 나타냈습니다. 이는 PAA에 아크릴레이트 작용기가 부족하여 TMPTA와 공유 가교 결합을 방지했기 때문입니다. PAA 사슬 간의 물리적 얽힘은 효과적인 가교를 방해하여 기계적 강도가 저하된 약한 네트워크를 형성합니다. 이러한 결과는 IB와 TMPTA의 맞물림이 기계적 응력 하에서 QSG의 구조적 강도와 견고성을 크게 향상시킨다는 것을 보여줍니다.

공유 결합이 계면 접착력에 미치는 영향을 더욱 평가하기 위해 QSSE 및 IEE로 제조한 전극에 대해 180° 박리 및 전단 응력 시험을 수행했습니다(그림 S3 , 보조 정보). IEE 시스템은 두 시험 모두에서 QSSE보다 훨씬 강한 접착력을 보였으며, 전단 접착력은 2.2 kgf·cm -1 을 초과하여 QSSE의 두 배 이상이었습니다. 이러한 향상은 전극-전해질 계면을 강화하고 박리를 방지하는 IB와 QSSE 사이의 공유 결합에 기인합니다. 반면, QSSE는 계면에서의 결합이 불충분하여 접착력이 약했습니다. IEE 시스템에서 강력한 계면 접착력은 안정적인 접촉을 유지하고 계면 저항을 줄이며 장시간 사이클 동안 기계적 열화를 완화하는 데 필수적입니다.

LE와 QSSE의 기본적인 전기화학적 성능을 평가하기 위해 실온 이온 전도도, 리튬 전이수, 산화 안정성을 측정했습니다.

LE는 QSSE의 7.63 × 10-4 S cm - 1 에 비해 약간 더 높은 9.13 × 10-4 S cm- 1의 이온 전도도를 보였는데 , 이는 LE의 무제한적인 이온 이동성 때문일 가능성이 높고, 반면 QSSE의 폴리머 매트릭스는 경미한 분절 제한을 도입합니다(그림 S4a,b , 보조 정보). 그러나 QSSE는 상당히 높은 리튬 전이수(t Li+ = 0.61)를 보였는데, 이는 폴리머 네트워크에서 음이온 이동성이 감소하여 선택적인 리튬 이온 전달을 나타냅니다(그림 S5 , 보조 정보).

또한 QSSE는 뛰어난 항산화 능력을 보였으며 최대 6V까지 안정적인 전류 응답을 유지했고, LE는 5V에서 약간 전류가 증가하여 고전압에서 용매 분해가 일어남을 시사합니다. 이 결과는 QSSE가 더 넓은 전기화학적으로 안정한 창을 가지고 있음을 확인시켜 주며, 이는 고전압 배터리 응용 분야에 유리합니다(그림 S6 , 보조 정보). IEE 시스템의 공유 가교 네트워크가 이온 전도도에 영향을 미치는지 더 자세히 알아보기 위해 동일한 조건에서 PAA+QSSE(QSSE 시스템)와 IB+QSSE(IEE 시스템)의 이온 전도도를 측정했습니다.

두 시스템 모두 거의 동일한 이온 전도도( QSSE 시스템의 경우 4.10 × 10-5 S cm -1 , IEE 시스템의 경우 4.09 × 10-5 S cm -1 )를 나타냈으며, 이는 IEE 시스템이 이온 전도도를 손상시키지 않는다는 것을 확인시켜 줍니다(그림 S4c, d , 보조 정보). 이 결과는 QSSE가 LE보다 이온 전도도가 약간 낮지만 향상된 전이수와 산화 안정성으로 인해 고에너지 밀도 응용 분야에 적합함을 확인합니다.

IEE 시스템의 전기화학적 성능은 SiMP를 작동 전극으로 하고 Li 금속을 각각 상대 전극과 (가상)기준 전극으로 사용하는 동전형 반전지를 사용하여 평가했습니다. 사용된 SiMP는 평균 크기가 3.0µm이며 산업 응용 분야에 적합합니다(그림 S7 , 보조 정보).

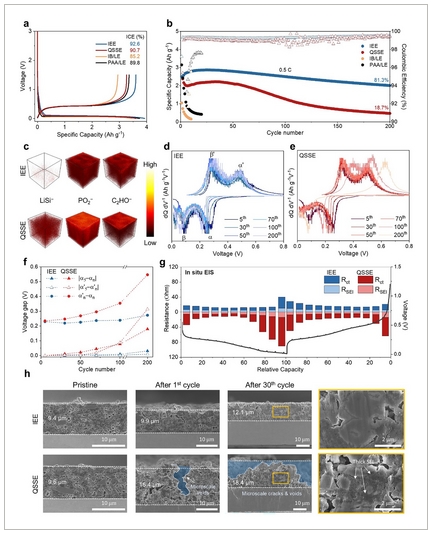

IEE, QSSE, IB/LE 및 PAA/LE의 네 가지 시스템을 전기화학적 거동에 대해 평가했습니다. IEE 및 QSSE 시스템 모두 동일한 전해질(6중량% TMPTA 및 94중량% LE, 0.15중량% 벤조일 퍼옥사이드)을 사용했지만 바인더는 달랐습니다(IEE의 경우 IB, QSSE의 경우 PAA). IB/LE 및 PAA/LE 시스템은 중합체 매트릭스가 부족하여 LE와 해당 바인더에만 의존했습니다. 0.05C(1C = 3.2 A g −1 ) 에서의 형성 사이클 동안 , IEE 시스템은 가장 높은 ICE(>92%)를 나타냈고 이론에 가까운 용량(3606 mAh g −1 )을 전달하여 다른 시스템 보다 우수한 성능을 보였습니다( 그림 2a ; 표 S1 , 보조 정보).

IEE 시스템의 우수한 성능은 SiMP 전극과 QSSE 사이의 긴밀하게 맞물린 인터페이스에 기인하며, 이를 통해 효율적인 리튬 이온 전송이 가능하고 전극-전해질 접촉이 밀접하게 유지됩니다. QSSE 시스템은 PAA/LE보다 초기 ICE를 향상시키는 유연성과 완충 효과를 제공했지만, 맞물림이 없어서 SiMP 부피 변화를 충분히 수용하지 못해 성능이 제한되었습니다.

IB/LE 시스템은 전해질과 가교되지 않아 IB의 아크릴레이트 그룹이 효과적인 맞물림 장치로 작용할 수 없고, 낮은 하이드록실 그룹 농도로 인해 초기 SiMP 확장을 수용하는 능력이 제한되어 가장 낮은 ICE와 용량을 보였습니다.

SiMP 반전지의 장기 사이클링 안정성은 0.5C에서 최대 200사이클까지 평가되었습니다(그림 2b ). IB/LE 및 PAA/LE 시스템은 빠른 용량 감소와 낮은 CE로 어려움을 겪었는데, 이는 폴리머 바인더만으로는 SiMP 부피 변동을 완화할 수 없음을 시사합니다. QSSE 시스템은 초기에는 안정성이 향상되었지만 점진적인 용량과 CE 감소를 보였으며, 200사이클 이후에는 초기 용량의 18.7%만 유지했습니다. 이는 QSSE가 탈리튬화 중에 SiMP 수축에서 완전히 회복하지 못해 전극-전해질 계면에 미세한 공극이 생겨 리튬 이온 전달이 손상되었기 때문입니다.

이와 대조적으로 IEE 시스템은 200사이클 이후에 초기 용량의 81.3%를 유지했습니다. IEE의 긴밀한 맞물림은 공극 형성을 방지하여 일관된 리튬 이온 전달을 허용하고 기계적 저하를 최소화했으며 CE는 몇 사이클 내에 99.5% 이상 안정화되었습니다. IEE 시스템은 또한 안정적인 상호 연결 네트워크(그림 S8 , 보조 정보) 에 기인하여 QSSE 시스템에 비해 높은 전류 밀도에서 우수한 용량 유지를 보였습니다 .

IEE 시스템의 다재다능함은 디펜타에리트리톨 헥사아크릴레이트(DPH) 및 펜타에리트리톨 테트라아크릴레이트(PTTA)를 포함한 다양한 가교 단량체로 변형을 테스트하여 추가로 입증되었습니다(그림 S9 , 보조 정보).DPH 및 PTTA 가교제를 사용하는 IEE를 갖춘 SiMP 반전지는 뛰어난 사이클 성능을 보였으며 200회 사이클 후 초기 용량의 80.1% 및 70.2%를 유지했습니다.이는 맞물림 메커니즘이 사용된 특정 단량체와 관계없이 강력한 기계적 무결성과 효율적인 리튬 이온 전송을 보장함을 보여줍니다.

IEE 시스템의 계면 안정성에 대한 통찰력은 계면 구조에 초점을 맞춘 SEI 층 분석을 통해 얻어졌습니다.비행 시간형 이차 이온 질량 분석법(TOF-SIMS)은 QSSE와 IEE 시스템 간의 SEI 구성에 상당한 차이를 보여주었습니다(그림 2c ).QSSE는 SiMP 표면에서 더 높은 PO 2 - 및 C 2 HO - 세기를 보였으며, 이는 접촉 손실로 인한 불균일한 기생 반응으로 인해 SEI가 형성되었음을 나타냅니다.반대로 IEE 시스템은 더 얇고 균일한 SEI 층을 형성했으며, 이는 PO 2 - 및 C 2 HO - 세기가 더 낮다는 사실에서 알 수 있듯이 전해질 분해를 줄이고 강력한 공유 결합 네트워크를 통해 계면 안정성을 유지했습니다.

또한 QSSE 시스템은 더 높은 LiSi− 신호 강도를 보였으며 이는 비가역적인 Li 트래핑을 나타내는 반면 IEE 시스템은 잔류 Li가 미미하여 균일하고 가역적인 리튬화/탈리튬화 사이클을 반영하며 이는 안정적인 사이클 성능 및 IEE 시스템의 더 높은 CE와 상관관계가 있습니다.

[ 24 ] 전기화학 반응의 가역성은 SiMP 반전지의 차등 용량(dQ/dV) 곡선을 통해 추가로 평가되었습니다(그림 2d, e ). 두 시스템 모두 다양한 Li x Si 합금상 에 해당하는 넓은 리튬화(α 및 β)와 탈리튬화(α′ 및 β′) 피크를 나타냈습니다 .

[ 25 ] IEE 시스템에서 리튬화 피크는 200회 사이클 동안 약간의 이동(0.03V 미만)만 보였지만 탈리튬화 피크는 변하지 않아 안정적이고 가역적인 전기화학 공정을 반영했습니다. 안정적인 피크는 IEE 시스템에서 일관된 전극-전해질 접촉을 나타내어 최소한의 용량 손실로 SiMP의 반복 가능한 리튬화/탈리튬화를 허용합니다. 이와 대조적으로 QSSE 시스템은 상당한 피크 이동을 보였으며 β 및 β′가 왜곡되고 결국 사라져 시간이 지남에 따라 계면 분해와 저항 증가를 나타냅니다. 리튬화/탈리튬화 공정의 가역성은 사이클 전체에 걸쳐 α와 α′ 피크 사이의 전압 히스테리시스를 계산하여 더욱 정량화되었습니다. IEE 시스템의 경우, 히스테리시스는 5번째 사이클에서 100번째 사이클까지 비교적 일정하게 유지되었고(4% 미만 증가), 200번째 사이클에서는 약간만 증가했습니다. 그러나 QSSE 시스템은 30번째 사이클부터 히스테리시스가 점진적으로 증가하여 100번째 사이클과 200번째 사이클에서 각각 0.354V와 0.547V에 도달했습니다. 이는 5번째 사이클에서 50.6%와 132.8% 증가한 것으로, 전기화학 반응의 비가역성이 증가하고 있음을 보여줍니다. 5번째 사이클(α 5 와 α′ 5 )에서 α n 과 α′ n (여기서 "n"은 사이클 번호) 의 피크 이동을 모니터링하여 리튬화/탈리튬화 안정성을 평가했습니다(그림 2f ). IEE 시스템은 200 사이클 이후에도 무시할 수 있는 이동을 보여 높은 가역성을 확인했지만, QSSE 시스템은 특히 탈리튬화 피크에서 지속적인 이동을 보였습니다. 이는 계면 저항 증가와 접촉 손실로 인해 SiMP에서 리튬 추출이 어렵다는 것을 나타냅니다.

전기화학 임피던스 분광법(EIS)은 SEI 층 저항(R SEI )과 전하 이동 저항(R ct )에 초점을 맞춰 계면 저항의 진화를 더욱 밝혀냈습니다. 초기 사이클 후, IEE 시스템은 QSSE 시스템(51.4 Ω)에 비해 상당히 낮은 R ct (24.2 Ω)를 보였으며, 이는 견고한 맞물림으로 인해 더 안정적이고 저항이 낮은 계면을 반영합니다(그림 S10 , 보조 정보). 100 사이클 후, 두 시스템 모두 누적 SEI 형성과 계면 변화로 인해 R SEI 와 R ct 가 증가했습니다 . 그러나 QSSE 시스템은 두 저항 모두에서 현저한 증가를 보였습니다(R SEI : 52.8 Ω, R ct : 86.5 Ω). 이는 두껍고 불균일한 SEI 층과 불안정한 계면이 형성되어 임피던스가 증가하고 시간이 지남에 따라 리튬 이온 동역학이 저하되었음을 나타냅니다. 현장 정전류 EIS는 리튬화 및 탈리튬화 동안 실시간 저항 변화를 제공하여 인터페이스 안정성과 상대 용량을 연관시킵니다. 두 시스템 모두 EIS 프로파일에서 특징적인 "w" 패턴을 보였으며 이는 Si 리튬화 프로세스를 나타냅니다(그림 2g ; 그림 S11 , 보조 정보).

[ 26 ] QSSE에서 불안정한 인터페이스로 인해 리튬화 초기 단계에서 R ct가 처음에 높아 효율적인 리튬 이온 전송을 방해했습니다. 리튬화가 진행됨에 따라 R ct가 크게 감소했는데, 이는 SiMP 확장으로 인한 취약한 SEI 층의 파괴와 리튬 이온 동역학을 개선한 리튬화된 Si(Li x Si) 형성 때문일 수 있습니다.

[ 27 ] Li 15 Si 4 로의 심부 리튬화 동안 R SEI 와 R ct가 모두 증가하여 추가 리튬 이온 확산을 방해했습니다. 탈리튬화 반응에서 QSSE 시스템은 초기에는 상대 용량의 약 30%에 도달할 때까지 저항이 감소하다가 이후 급격히 증가했습니다. 이러한 증가는 접촉 손실을 의미하며, 불균일한 SEI 층이 SiMP 부피 변화에 따라 지속적으로 분해 및 재형성되어 계면을 더욱 불안정하게 만들었습니다. 이는 리튬 이온 수송 장애를 악화시키고 활물질의 전기적 절연을 악화시켰습니다. 반면, IEE 시스템은 리튬화 및 탈리튬화 반응 전반에 걸쳐 R SEI 및 R ct 값이 지속적으로 낮았으며, 이는 QSSE 시스템에서 관찰되는 균일한 이온/전자 수송을 유지하고 SEI 분해-재형성 사이클을 억제하는 맞물림 네트워크가 제공하는 안정적이고 낮은 저항 계면을 반영합니다.

SiMP 전극의 형태학적 진화는 1차 및 30차 사이클 후 원래 상태에서 주사 전자 현미경(SEM)을 통해 조사했습니다(그림 2h ; 그림 S12 , 보조 정보). IB/LE 시스템은 유연한 버퍼 층이 없기 때문에 1차 사이클 후에 급격한 부피 팽창(81.9%)과 심각한 입자 분쇄가 나타났습니다(그림 S13 , 보조 정보). 마찬가지로 QSSE 시스템은 1차 사이클 후에 상당한 팽윤을 보였으며 두께가 약 72.6% 증가했지만 입자 분쇄는 약간 억제했습니다. 반면 IEE 시스템은 최소한의 팽윤을 보였으며 두께가 5.3%만 증가했는데, 이는 맞물리는 네트워크를 통한 효과적인 부피 수용을 나타냅니다. 주목할 점은 QSSE와 IEE 시스템 모두 1차 리튬화 동안 심각한 부피 팽창을 경험했으며 각각 295%와 241% 증가했습니다.

그러나 IEE 시스템만 탈리튬화 후 원래 두께로 거의 완전히 회복되어 상호 연결된 네트워크의 장점을 보여주었습니다. 반면 QSSE 시스템은 1차 탈리튬화 후 미세 기공을 보였으며, 이는 수축 동안 이음매 없는 계면을 회복하고 유지할 수 없음을 확인시켜 주었습니다. 이러한 접촉 손실은 활성 Si 사이트로의 균일한 이온/전자 수송을 방해하고 기계적 지지력을 감소시켜 기계적 및 전기화학적 열화를 가속화하여 용량 감소 및 낮은 CE를 초래했습니다.

30사이클 후, QSSE 시스템은 추가적인 구조적 열화를 보였으며, 두께가 18.4µm(93.7% 팽창)로 증가하고 눈에 띄는 미세 기공과 균열이 확대되어 반복적인 접촉 단절로 인한 심각한 노화 및 계면 불안정성을 나타냈습니다. 이와 대조적으로, IEE 시스템의 SiMP 전극은 28.7%의 비교적 완만한 두께 증가를 보였으며, 이는 상호 연결된 네트워크가 제공하는 우수한 구조적 유지력을 보여줍니다. 확대된 단면 SEM 이미지는 이러한 차이점을 더욱 강조합니다.

IEE 시스템은 SiMP의 무결성을 유지하고 매끄럽고 명확한 계면을 유지하는 반면, QSSE 시스템은 두꺼운 SEI 층, 미세 균열, 그리고 분쇄된 SiMP 입자를 보였습니다. 이러한 관찰 결과는 QSSE 시스템이 SiMP에 내재된 큰 부피 변화를 처리하는 데 한계가 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 SEI 재형성, 입자 파편화, 그리고 계면 열화를 촉진합니다.

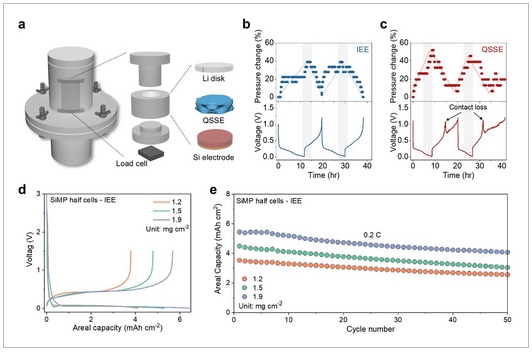

IEE 시스템의 계면 안정성에 대한 더 깊은 통찰력을 얻기 위해 압력 감지 셀 키트를 활용하여 키트 아래에 위치한 로드 셀을 통해 압력 변화를 모니터링했습니다( 그림 3a ) . 코인형 셀과 달리 이 셀 키트는 스프링 구성 요소가 없기 때문에 탈리튬화 후 원래 부피로 돌아가지 않고 SiMP의 부피 변동으로 인한 압력 변화를 포착합니다. 이 설정을 통해 사이클링 중 SiMP 부피 변화에 직접 연결된 압력 변화를 정확하게 추적하여 시스템의 계면 동작에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

[ 28 ] SiMP 반전지는 이 연구에서 사용된 2032 코인형 셀에 적용된 것과 동일한 0.5Mpa의 초기 스택 압력에서 사이클링했습니다. [ 11 ] 두 사이클 동안 IEE 시스템은 적당한 압력 변동으로 안정적인 정전류 방전-충전 전압 프로파일을 보였으며 리튬화 중 38% 증가로 정점을 찍었습니다(그림 3b ). 비교적 완만한 압력 변화는 맞물림 네트워크가 SiMP 부피 팽창을 효과적으로 완충하여 전극 무결성을 유지함을 나타냅니다.

이와 대조적으로 QSSE 시스템은 더 큰 압력 변화를 보였으며, 최대 52%에 달했습니다(그림 3c ). 이러한 변화는 탈리튬화 과정에서 급격한 전압 강하와 큰 변동을 동반했는데, 이는 전극과 QSSE 사이의 상당한 접촉 손실을 시사합니다. 이러한 전압 변동과 압력 변화는 SiMP가 팽창 및 수축할 때 QSSE 시스템이 안정적인 계면을 유지하는 데 어려움을 겪어 기계적 단절 및 전기화학적 성능 저하로 이어짐을 나타냅니다.

또한, IEE 시스템은 탈리튬화 후 초기 압력으로 돌아가 부피 변화에 대한 가역적 반응을 나타내는 반면, QSSE 시스템은 지속적으로 높은 압력을 나타내어 원래 구성으로 회복할 수 없음을 확인했습니다. 이러한 결과는 완충층으로서 QSSE의 유연성이 필수적이지만, 단독으로는 충분하지 않음을 보여줍니다. 전극과 QSSE 사이의 견고한 맞물림은 부피 변화를 수용하고 접촉 손실 없이 안정적이고 반복 가능한 사이클링을 보장하는 데 필수적입니다.

IEE 시스템에서 관찰된 탁월한 전기화학적 성능과 계면 안정성을 바탕으로, 실제 배터리 응용 분야에서 높은 면 용량과 체적 에너지 밀도를 달성하는 데 필수적인 SiMP의 높은 면 질량 부하를 테스트하여 실용성을 더욱 평가했습니다.IEE 시스템은 최대 1.9 mg cm -2 의 면 질량 부하로 전극의 안정적인 작동을 가능하게 했으며, 이는 약 5.7 mAh cm -2 의 면 용량에 해당합니다 (그림 3d ).

이러한 높은 질량 부하에서도 IEE 시스템을 사용한 SiMP 반전지는 SOC 제어가 필요 없이 최소한의 용량 저하로 50회 이상의 사이클에서 안정적인 사이클을 유지했습니다(그림 3e ).강력한 연동 네트워크와 QSSE 유연성은 SiMP 체적 변화를 효과적으로 수용하여 공극 형성과 접촉 손실을 방지하여 상업적으로 적절한 부하에서 일관된 성능을 구현할 수 있습니다.

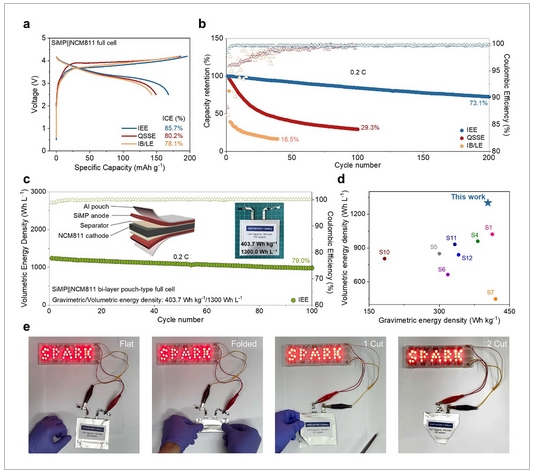

IEE 시스템의 성능과 실제 적용 가능성은 Ni 함량이 높은 적층형 양극(16 mg cm −2 )을 n/p 비율(양극과 양극의 용량 비율) 1.05로 SiMP||NCM811 완전 셀에 조립하여 검증했습니다. NCM811 양극은 IB를 사용하여 QSSE와 응집력 있고 안정적인 계면을 형성하여 SiMP 양극에서 QSSE를 거쳐 NCM811 양극까지 일체형 연동 시스템을 형성하여 포괄적인 계면 안정성을 제공했습니다. 형성 사이클 동안 IEE 시스템은 78.1%와 80.2%의 ICE를 나타낸 LE 및 QSSE 시스템에 비해 더 높은 ICE(85.7%)와 비용량(168.5 mAh g -1 )을 보였으며, 비용량은 각각 142.7 및 149.1 mAh g -1 로 더 낮았습니다 ( 그림 4a ) . 전체 셀의 비용량은 양극 활성 물질의 질량으로 정규화되었습니다.

장기 사이클링은 IEE 시스템의 내구성을 더욱 강조했는데, SiMP||NCM811 전체 셀은 사전 리튬화 단계나 n/p 비율을 높여 SOC를 제어하는 등의 추가 조치를 시행하지 않고도 200사이클 동안 73.1%의 용량을 유지했습니다(그림 4b ). 극명한 대조적으로 LE 및 QSSE 시스템은 상당한 용량 감소를 겪었으며, 각각 40사이클과 100사이클 후에 16.5%와 29.3%만 유지했습니다. IEE 시스템은 빠른 CE 안정화(3 사이클 내 99.5%)를 달성한 반면, QSSE 시스템은 99.0%에 도달하는 데 42 사이클이 필요했습니다.

IEE 시스템을 사용한 전지의 높은 ICE, 빠른 CE 안정화, 그리고 탁월한 장기 안정성은 리튬화 반응 중 부피 팽창을 수용하는 유연한 완충층뿐만 아니라 탈리튬화 공정 중 접촉 손실을 방지하는 안정적인 전극-전해질 계면의 중요성을 강조합니다.

이러한 연동 메커니즘은 SiMP||NCM811 전지에서 높은 가역성과 일관된 사이클 성능을 달성하는 데 매우 중요합니다.

IEE 시스템의 확장성은 코인형 셀과 동일한 n/p 비율(양극과 음극의 용량 비율)을 갖는 IEE 시스템을 사용하여 조립한 이중층SiMP||NCM811 파우치형 풀셀에서 입증되었으며, 가역적 용량은 178.9mAh이고 인상적인 에너지 밀도는 403.7Wh/kg −1 /1300.0Wh/L −1 입니다 (그림 4d ; 그림 S14 및 표 S2–S4 , 보조 정보).

파우치 셀은 제한된 분극과 안정적인 전압에 기인하여 100회 사이클 후 에너지 밀도 유지율이 79.0%로 강력한 사이클 안정성을 보였습니다(그림 4c ; S15 , 보조 정보). 이러한 결과는 상업적으로 높은 에너지 밀도와 안정적인 배터리 기술을 실현하기 위한 중요한 단계를 나타냅니다.

파우치 셀의 실용적 적용과 안전성을 검증하기 위해 실제 조건에서 일련의 시연과 안전성 평가를 수행했습니다. 파우치 셀은 평평한 상태에서 맞춤형 발광 다이오드(LED)에 지속적으로 전원을 공급했으며 접힘 및 부분 절단과 같은 기계적 과도 조건에서도 작동을 유지했으며 전해액 누출이나 안전 문제 없이 작동했습니다(그림 4e ). 기계적 응력 하에서 QSSE가 온전한 상태를 유지하는 능력은 실제 응용 분야에서 IEE 시스템의 실용적인 실행 가능성을 더욱 확인시켜 줍니다.

부하로 드론을 사용한 추가 테스트는 다양한 기계적 조건에서 IEE 시스템의 성능을 평가했습니다. 드론은 평평한 상태와 접힌 상태 모두에서 충전되었으며 기계적 변형에 관계없이 안정적인 기능을 보여주었습니다(그림 S16 , 보조 정보). 동시에 가연성 테스트는 QSSE의 향상된 난연성 특성을 강조했습니다(그림 S17 , 보조 정보).

가연성이 높은 LE에 담근 분리막이 외부 화염에 노출되었을 때 즉시 발화하여 10초 이상 계속 연소하여 지지하는 Al 파우치가 결과적으로 연소되었습니다. 반면, QSSE는 가교된 폴리머 매트릭스 내에 LE를 고정하고 단 3초 만에 자가 소화하며 알루미늄 파우치를 보존함으로써 가연성 및 누출 위험을 효과적으로 완화했습니다. 이러한 테스트는 유연성, 안정성 및 안전성을 중시하는 다양한 전자 장치 및 애플리케이션에 IEE 시스템을 통합할 수 있는 잠재력을 검증합니다.

QSSE 시스템과 IEE 시스템 간에는 SiMP 반전지와 비교하여 풀셀 구성에서 눈에 띄는 성능 차이가 관찰되었습니다. 반전지에서 리튬 금속은 비교적 부드러운 상대 전극 역할을 하여 QSSE와 안정적인 계면을 형성합니다. 그러나 SiMP 양극과 NCM811 양극 모두 복합적인 계면 문제에 직면하기 때문에 풀셀은 추가적인 복잡성을 야기합니다. NCM811 양극은 SiMP 음극보다 부피 변화가 적지만, 사이클 동안 구조적 및 계면 불안정성을 여전히 겪습니다.

충전(탈리튬화) 과정에서 NCM811 입자가 수축하여 양극과 QSSE 사이에 계면 간극이 형성되어 리튬 이온 수송에 악영향을 미치고 두껍고 불균일한 CEI 층을 형성하여 반응 속도 저하를 나타냅니다. IEE 시스템의 양극 안정성 유지 효과를 검증하기 위해 풀셀 시험 후 NCM811 양극에 대한 사후 분석을 수행했습니다.

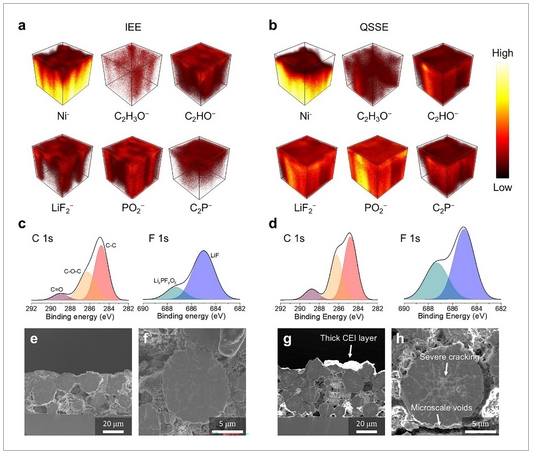

TOF-SIMS 3D 재구성 이미지는 CEI 층 형성에 상당한 차이가 있음을 보여주었습니다( 그림 5 a, b ).

QSSE 시스템에서 Ni − 조각은 NCM811 표면에서 거의 감지되지 않았지만 C 2 H 3 O − , C 2 HO − , LiF 2 − , PO 2 − , C 2 P − 와 같은 유기/무기 CEI 성분은 높은 강도로 관찰되었습니다(그림 5b ). [ 29 ] CEI 종의 이러한 축적은 전해질 분해로 인한 두껍고 고르지 않은 CEI 층의 형성을 시사하며, 이는 리튬 이온 동역학을 방해하고 구조적 분해에 기여합니다.

이와 대조적으로 IEE 시스템은 앞서 언급한 CEI 성분의 강도가 상당히 낮은 잘 분포된 Ni − 조각 신호를 나타내어 효율적인 이온/전자 전달을 유지하는 얇고 균일한 CEI 층을 나타냅니다(그림 5a ).

X선 광전자 분광법(XPS)은 NCM811 양극의 CEI 화학 조성을 비교하여 이러한 결과를 더욱 확인했습니다. IEE 시스템의 C 1s 스펙트럼은 용매 분해와 관련된 C−O−C 및 C=O 종에 대해 감소된 피크를 나타냈지만, 이러한 피크에 대해 상당히 높은 강도를 나타냈습니다(그림 5c, d ).

[ 29 , 30 ] 마찬가지로 IEE 시스템의 F 1s 스펙트럼은 염 및 첨가제 분해와 관련된 LiF 및 Li x PF y O z 피크에 대해 더 낮은 강도를 나타냈습니다. TOF-SIMS 및 XPS 분석은 IEE 시스템이 NCM811 입자에 얇고 안정적인 CEI 층을 촉진하여 사이클링 동안 양극의 전기화학적 및 구조적 안정성을 유지하는 데 필수적인 상호 연결된 이온/전자 전달 네트워크를 용이하게 한다는 것을 확인합니다. NCM811 입자의 구조적 무결성을 조사하기 위해 이온 밀링을 사용하여 전극을 절단하여 단면 SEM 이미지를 얻었습니다.

SEM 이미지는 IEE 시스템의 양극이 눈에 띄는 균열이 없는 균일하고 매끄러운 표면을 나타냄을 보여주었습니다(그림 5e, f ).반대로 QSSE 시스템의 NCM811 전극은 불균일한 두께와 표면에 두껍고 불규칙한 CEI 층을 보였으며, 이는 NCM811 입자에 심각한 균열을 일으켰습니다(그림 5g, h ).이러한 균열은 불안정한 계면과 두꺼운 CEI 층으로 인해 발생하며, 불균일한 리튬화/탈리튬화를 유발합니다.

[ 30 ] CEI 층 두께를 추가로 분석하기 위해 IEE 및 QSSE 시스템의 NCM811 양극에서 고분해능 투과 전자 현미경(HR-TEM)을 수행했습니다(그림 S18 , 보조 정보). HR-TEM 이미지는 IEE 시스템이 이온 전달 경로를 효과적으로 유지하는 얇고 균일한 CEI 층(약 10 nm)을 형성함을 보여줍니다. 반면, QSSE 시스템은 10 nm에서 50 nm 사이의 매우 불균일하고 두꺼운 CEI 층을 형성하여 계면 불안정성을 심화시킵니다. 이러한 결과는 불안정하고 불균일한 CEI 형성이 전극 성능과 수명을 저하시키는 QSSE 시스템의 문제점을 보여줍니다.

3 결론

요약하면, SiMP 양극과 NCM811 양극을 사용하는 QSSB의 안정성과 성능을 향상시키기 위해 현장 연동 전극-전해질 시스템을 제안합니다.

설계된 IB의 아크릴레이트기와 QSSE 내부의 가교제 사이의 공유 가교를 통해 달성되는 IEE 시스템은 견고하고 상호 연결된 네트워크를 형성하여 기계적 열화를 효과적으로 완화하고 사이클 내내 안정적인 계면 접촉을 유지합니다. SiMP 분쇄, 높은 계면 저항, 불안정한 SEI 형성으로 인해 심각한 용량 감소를 겪는 기존의 LE 및 QSSE 구성과 달리, IEE 시스템은 이러한 문제를 효과적으로 완화하여 높은 용량 유지율과 안정적인 사이클 성능을 제공합니다.

특히, IEE 시스템을 적용한 SiMP 반전지는 200 사이클 동안 용량의 81.3%를 유지했으며, SiMP||NCM811 전지는 3 사이클 이내에 99.5%의 빠른 CE 안정화를 달성했습니다. 이중층 파우치 셀 구성은 IEE 시스템의 확장성을 더욱 입증하여 403.7Wh·kg −1 /1300Wh·L −1 의 높은 에너지 밀도 와 기계적 과다 사용 시의 안전성을 향상시켰습니다. 이는 높은 에너지 밀도와 내구성 있는 에너지 저장 애플리케이션에 대한 잠재력을 강조합니다.

Acknowledgements

D.Y.H. and I.H. contributed equally to this work. J.R. acknowledges the support from the Research Fund of Korea Institute of Materials Science (PNK9720). S.P. acknowledges the support from the Korea Institute for Advancement of Technology (RS-2024-00419413). The authors gratefully acknowledge Hyoeun Cho and Prof. Won Jong Kim at POSTECH for their assistance with the dialysis of the synthesized polymer.

(D.-YH와 IH는 본 연구에 동등하게 기여했습니다. JR은 한국재료연구소 연구비(PNK9720)의 지원에 감사드립니다. SP는 한국산업기술진흥원(RS-2024-00419413)의 지원에 감사드립니다. 저자들은 합성된 고분자의 투석에 도움을 주신 POSTECH의 조효은 교수님과 김원종 교수님께 감사드립니다.)

선진상사는

사업장 비배출 시설계 폐기물 관련 허가업체로서

ESS 배터리 매입, ESS 배터리 수거, ESS 배터리 장비를 철거합니다.

또한 리튬 이온 배터리 (Li-ion battery), 전기차 배터리 및 2차 폐축전지 , 2차 전지, 골프카 배터리, 전동공구 배터리, 전동보드 배터리, 전기자전거 배터리, 인산철 배터리 등 수거 전문처리 업체입니다.

대학교, 관공서, 기업, 병원, 호텔, 군부대, 항공사,국내 외 전기차 관련기업, 발전소 등의 ESS 배터리, 리튬 이온 배터리, 전기차 폐배터리와 2차 폐축전지, ESS, UPS 배터리 매입 수거까지 숙련된 기술과 합리적 가격, 정직함으로 진행합니다.

관련하여 상담을 원하시는 분은

ds2puw@hanmail.net

010 3018 0141입니다.

* ESS 배터리 ( Energy Storage System , 에너지 저장장치)

* UPS 배터리 (Uninterruptible Power Supply , 무정전 전원 공급 장치)

# ESS 배터리 매입 # 리튬이온 배터리 매입 및 수거 # 전기차 배터리 매입 # UPS 배터리 철거및수거 # 2차 폐축전지 수거,폐기 # 골프카 배터리 수거 폐기 # 전기자전거 배터리 수거 # 인산철 배터리 폐기

'ESS,UPS, 전기차 및 배터리 관련뉴스' 카테고리의 다른 글

| 인터뷰:동서 협력을 통해 탄력적인 배터리 공급망을 구축하는 방법 (4) | 2025.05.22 |

|---|---|

| US Battery Industry (4) | 2025.05.22 |

| LG에너지솔루션 배터리 기술 로드맵 (0) | 2025.05.17 |

| GM과 LG 에너지 솔루션, LMR 배터리 셀 기술 선도 (7) | 2025.05.16 |

| 삼성SDI, 유럽 최대 에너지 전시회서 혁신상 수상....'어워드 위너' (5) | 2025.05.13 |